DIE ASIATISCHE HORNISSE

Vor rund zwanzig Jahren gelangte die Asiatische Hornisse (Vespa velutina nigrithorax) mit einer Schiffsladung nach Frankreich und hat sich seither exponentiell vermehrt. Auch in der Schweiz hat sie sich ausgebreitet – mit Folgen für die Imkerei und Biodiversität.

Asiatische Hornisse melden

Damit rasch gehandelt werden kann, ist ein rasches Melden von Verdachtsfällen mit Foto oder Video über die Internetseite www.asiatischehornisse.ch wichtig.

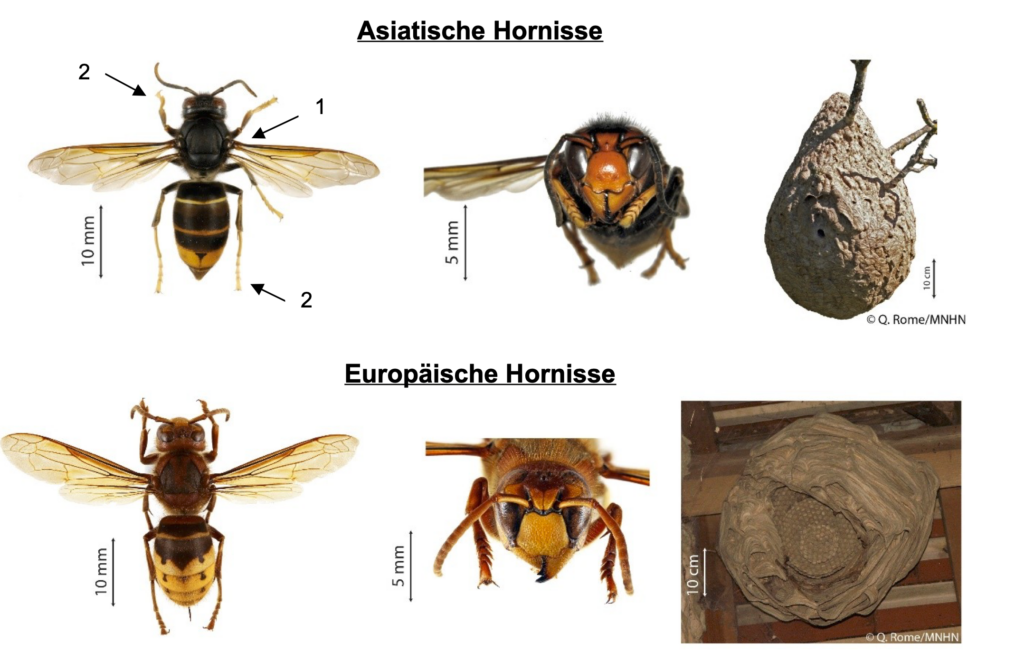

Asiatische Hornissen sind am dunklen Hinterleib (mit feinen gelben Streifen) und den gelben Beinenden zu erkennen. Im Merkblatt des Bienengesundheitsdienstes finden Sie weitere Informationen.

Primärnester befinden sich in Frühling oft im Siedlungsraum in Hecken, unter Vordächern oder in Schuppen/Garagen.

Nester

Im Frühjahr gründet die Königin ein Primärnest, das auf die Grösse eines Fussballs anwächst. Diese Nester liegen meist in Bodennähe, bis etwa zwei Meter hoch, an geschützten Orten wie Dachvorsprüngen, Schuppen oder dichten Hecken. Sobald das Primärnest seine maximale Grösse erreicht, bauen die Hornissen ein Sekundärnest und verlassen das erste. Die Sekundärnester befinden sich in der Regel hoch oben, über zehn Meter, meist in Baumkronen. Das Nest wächst im Sommer und erreicht bis zum Herbst eine Grösse von bis zu einem Meter, wobei es mehrere tausend Individuen beherbergt.

Die Asiatische Hornisse – ein Problem für die Biodiversität

Die Asiatische Hornisse gilt als invasive Art. In ihrem ursprünglichen Lebensraum in Asien hat sie natürliche Feinde, die ihre Ausbreitung bremsen. In Europa fehlen diese, sodass sie sich ungehindert vermehren kann. Die Asiatische Hornisse bedroht die heimische Insektenwelt. Besonders Honigbienen, aber auch Wildbienen und andere Insekten fallen ihr zum Opfer. Ein Nest der Asiatischen Hornisse braucht pro Saison im Durchschnitt geschätzte elf Kilo Insekten, ein grosses Nest deutlich mehr. Untersuchungen in Frankreich zeigen, dass ihre Beute zu rund 38 % aus Honigbienen, 20 % aus sozialen Wespen und zu rund 30 % aus Zweiflüglern besteht. Weitere Untersuchungen zeigen, dass sich ihre Larven von über 1400 verschiedenen Tierarten oder -gruppen ernähren – darunter viele wichtige Bestäuber wie Hummeln, Wildbienen und Schmetterlinge sowie Zersetzerarten, die für den ökologischen Kreislauf wichtig sind.

Ein Problem für die Imkerei

Im Spätsommer lauern sie vor den Bienenstöcken, fangen die fleissigen Sammlerinnen und schwächen so die Völker. Die Bienen geraten dabei in eine Art Fluglähmung. Das heisst, sie verlassen den Stock nicht mehr. Mit Folgen für ihre Weiterentwicklung: Sammelbienen können so kein Wasser, Nektar oder Pollen nachhause bringen. Das kann dazu führen, dass die Königin keine Eier mehr legt, die Arbeiterinnen geschwächt und gestresst werden, das Volk kleiner wird und so den Winter nicht übersteht.

Ein Problem für die Landwirtschaft

Der ungebetene Gast beeinflusst auch die Landwirtschaft. Da sie Bestäuber frisst, wird die Bestäubung von Nutzpflanzen erschwert, was Erträge mindern kann. Zudem verursacht sie zunehmend Schäden im Obstbau, insbesondere im Spätsommer, wenn sie reife Früchte wie Weintrauben, Äpfel, Birnen und Beeren anfrisst und den süssen Saft aufsaugt. Eine aktuelle Studie zeigt, dass vor allem Weinbaubetriebe in Galicien betroffen sind – dort berichteten 83 % der Befragten von Ernteverlusten. Das Ausmass der Schäden reicht von gering bis zu massiven Verlusten von über 75 % der Früchte. Zusätzlich können verletzte Früchte weitere Schädlinge anziehen, und die Präsenz der Hornissen schreckt sowohl Erntehelfer als auch Besucher ab.

Ein Problem für die Menschliche Gesundheit

In Spanien und Portugal berichten Ärztinnen und Ärzte über vermehrte anaphylaktische Schocks nach Stichen der asiatischen Hornisse (Vespa velutina). Diese Stiche sind mittlerweile die Hauptursache allergischer Reaktionen nach Hautflügler-Stichen (75 % der Fälle). In Galizien liegt die Zahl der Todesfälle durch solche Stiche über dem statistischen Durchschnitt, allerdings ist unklar, ob Vespa velutina grundsätzlich häufiger Anaphylaxien auslöst oder ob es einfach mehr Stiche gibt.

Die Arbeitsgruppe Gesundheit hat ein ein Formular zur Erhebung des Gesundheitszustandes der Gestochenen erarbeitet um Daten zu sammeln und Empfehlungen herauszugeben, wie man sich schützen soll und auf was bei einem Stich zu achten ist.

INFOMATERIAL

- Plakat zum Verteilen an Gemeinden, Vereine, Institutionen und die Öffentlichkeit

- Merkblatt des Bienengesundheitsdienstes

Weitere Informationen: